1929! Erst zwei Jahre ist es her, seit Walter Ruttmanns „Berlin – Symphonie einer Großstadt“ in die Kinos kam, da erscheint Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“. Mit UFA-Legende Heinrich George 1930 verfilmt, im gleichen Jahr als Hörspiel aufwendig produziert, im Dritten Reich verboten, in den siebziger Jahren von Rainer Werner Fassbinder in eine vierzehnteilige Fernsehserie gegossen, am Deutschen Theater Berlin 1999 erstmals auf die Schauspielbühne gebracht: „Berlin Alexanderplatz“ gehört, neben „Ulysses“ von James Joyce und „Manhattan Transfer“ von John Dos Passos, zu den bedeutendsten Großstadtromanen der Weltliteratur. Als Bestseller und Schlüsselwerk der Moderne findet „Berlin Alexanderplatz“ weltweit Eingang in Schulen und Universitäten. Alfred Döblin erzählt darin die bewegende Geschichte des wegen Totschlags verurteilten Franz Biberkopf, der nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im brodelnden Berlin der zwanziger Jahre in einen vernichtenden Strudel aus Verrat und Verbrechen gerät. Darüber hinaus zeichnet der Roman ein Bild des quirligen Berlins der zwanziger Jahre, von den Menschen und dem ungestümen Tempo der Metropole zwischen Wirtschaftskrise und aufkeimendem Nationalsozialismus. 90 Jahre vor Tom Tykwers TV-Serie „Babylon Berlin“ zeichnet „Berlin Alexanderplatz“ das eindrückliche Portrait einer Stadt, in der wirtschaftliche Probleme immer erdrückender werden, sich extrem linke und rechte Organisationen radikalisieren und das Scheitern der Weimarer Republik zunehmend greifbar wird.

Döblin selbst hält seinen Roman für die Schauspielbühne als ungeeignet. Die in den zwanzi-ger Jahren noch jungen neuen Medien Film und Hörspiel, in denen sich Musik, Geräusch und Text frei verbinden, scheinen ihm wesentlich passender, um die vom Rhythmus und Sound Berlins geprägte Atmosphäre seines Buches authentisch zu transportieren – die Polyphonie der Großstadt, in der es überall „zischt, spricht, dampft, kreischt und kracht.“

Eine Vertonung des Romanstoffes in Form einer Oper, die Döblins eigenen musikaffinen Vorstellungen weitaus gerechter werden würde, blieb bislang aus. Und das, obwohl Döblin, wie er in einem Aufsatz über den „Nutzen der Musik für die Literatur“ schrieb, in der Musik vielfältige Analogien und Bezüge zur Literatur sah. Was Döblin an der Musik reizte, war die „abstrakte Natur des Klangs und des Rhythmus, die den Komponisten befähigt, ein dichtes, vielschichtiges und beziehungsreiches Netz von Zusammenhängen zu knüpfen, ein Schema unseres Lebens zu geben und das Zueinander der Dinge hörbar zu machen.“

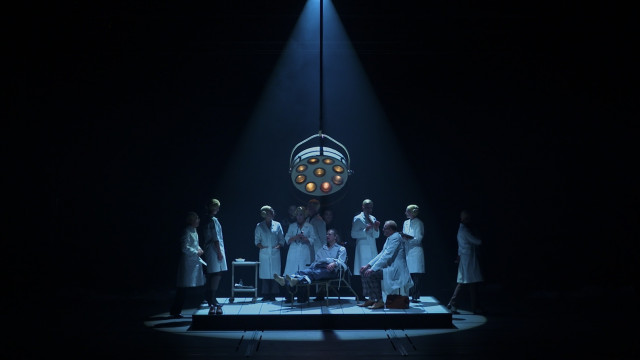

Nach Rainer Werner Fassbinders TV-Serie „Berlin Alexanderplatz“ in den achtziger und den ersten Schauspieladaptionen in den neunziger Jahren war es nur eine Frage der Zeit, wann ein Opernhaus den Döblinschen Jahrhundertroman aufgreifen würde. Ziel der Komposition und der Inszenierung am Theater Bielefeld ist es, mit den Mitteln der Oper die Geschichte neu zu erzählen, die Atmosphäre der Zeit und die Emotionen der Protagonisten in Wort, Musik und Klang erlebbar zu machen. Die Oper „Berlin Alexanderplatz“ ist als spartenübergreifendes Musiktheater geplant, das durch Elemente des Schauspiels und Tanzes angereichert wird – ganz wie es der wirkmächtige Romanstoff einfordert.

Der Film zeigt, wie aus dem Großstadtroman „Berlin Alexanderplatz“ eine Oper wird. Aber er ist mehr als die Dokumentation ihres Entstehungsprozesses und ihrer Einstudierung a Theater Bielefeld. Zugleich ist der Film eine spannende Zeitreise von der heutigen Landes-hauptstadt in das Babylon Berlin der zwanziger Jahre. Mit den Machern der Oper, den Komponisten Vivan und Ketan Bhatti, der Librettistin Christiane Neudecker, dem Regisseur Wolfgang Nägele und den Hauptdarstellern geht der Zuschauer vor Ort in Berlin auf eine Spurensuche in Döblins Biografie und entlang der Schauplätze des Romans, entlang der Plätze, Geschäfte, Schlachthöfe, Cafés und Cabarets, in denen die Handlung spielt. Was ist von ihnen übrig geblieben? Was geschieht hier heute? Und „zischt, spricht, dampft, kreischt, kracht und schlägt“ hier noch immer das Herz aus der Zeit des Berlin der zwanziger Jahre? Am Alexanderplatz in Berlin, begegnen wir den Machern und Darstellern der Oper und hier werden die Erlebnisse Alfred Döblins im Berlin der zwanziger Jahre wieder lebendig, die er in seinem Roman verarbeitet hat.

So entsteht ein einfühlsam erzählender Film, bestehend aus drei miteinander verwobenen roten Erzählfäden, der sich, dem Entstehungsprozess der Oper folgend, sowohl auf die biografischen Spuren Döblins in Berlin und Paris als auch in die filmische und radiofone Rezeptionsgeschichte seines Großstadtromans begibt. Eine Dokumentation, die erstmals zeigt, wie wichtig Döblin selbst in seiner schriftstellerischen Arbeit musikalische Bauprinzipien waren und die ebenso ausdrucksstark wie bildreich schildert, wie „Berlin Alexanderplatz“ zu einer Oper wird.